도깨비의 기원과 한중일의 요괴문화 -1

페이지 정보

작성자 운영자 작성일25-08-11 13:26 조회541회 댓글0건본문

도깨비의 기원과 한중일의 요괴문화

아시아는 서양의 근대문명과는 차별화되는 독특한 상상력 속에 수많은 신과 요괴문화를 창조하고 일찍부터 조형화했지만, 아쉽게도 중국이나 일본에 비해 한국의 요괴 연구와 콘텐츠 창조는 매우 저조하다. 이것은 아마도 조선시대 성리학의 영향으로 ‘보이지 않는 것’,이나 ‘잡것’에 대한 논의를 외면했던 경향 때문일 것이다. 그러나 논의가 없었다고 해서 그 존재의 영향이 없었던 것은 아니며, 오히려 민중사상을 기반으로 하는 도깨비의 영향은 전국 곳곳에서 민담이나 설화로 전승되고 있다. 게다가 이와 유사한 요괴 설화는 중국과 일본에도 널리 확산되어 있어, 아시아에서 이들 요괴문화의 변화양상에 대한 비교연구는 우리 민족의 감성을 이해하는 데에도 매우 유의미할 것이다.

도깨비의 기원으로 본 독각귀(獨脚鬼) 이야기

포켓몬스터나 요괴워치, 센과 치히로의 행방불명 등을 통해 익히 알려져 있듯이 요괴 소재의 콘텐츠 개발에서 선두를 달리고 있는 일본은 ‘요괴학’이 따로 학문분과를 형성할 정도로 매우 발달되어 있다. 또한 중국의 경우 학문적 발달에서는 일본보다 뒤늦었으나 고대 동아시아 문화의 중심축을 이끌었던 만큼 이미 진나라 때부터 요괴에 관한 문헌들이 발달해 있었고 『산해경(山海經)』과 같이 요괴들을 이미지화한 문헌 역시 선진시대부터 저술되고 있었다. 이에 비해 한국의 경우 요괴에 관한 문헌이나 체계적인 연구는 매우 저조하여 대표적인 한국의 요괴라 할 수 있는 ‘도깨비’에 관해서도 주로 민담 중심의 연구가 이루어져 왔다.

2006년 7월에 문화체육관광부는 전통과 현대를 아울러 한국의 민족 문화를 대표할 수 있는 100대 민족문화상징을 선정하였는데, 여기에 ‘도깨비’를 포함시켰다. 이처럼 우리의 민족 문화를 대표할 정도로 도깨비는 오랜 기간 우리에게 익숙한 단어로서 우리 민간신앙에서 속에 존재해 온 초자연적 존재이지만, 단일한 도깨비상을 찾기란 매우 어렵다. 이는 도깨비란 존재가 이미 오랜 기간 한국 민중들의 삶과 함께 존재하며 수많은 설화와 문학 그리고 예술 속에서 그 시대의 상황과 공간에 따라 각기 다른 외형과 특질을 가지며 다양한 양상으로 변화되어 왔기 때문이다.

신과 요괴에 관하여 이미지가 다양하게 발달된 일본이나 중국과는 달리 우리나라의 도깨비에 관해서는 조선시대에 이르기까지 회화로 묘사된 것이 거의 없다. 주로 민화나 설화로 전해졌으며 간간이 문헌으로서 확인될 뿐이었다. 도깨비가 문헌에 기록된 최초의 설화는 『삼국유사』의 ‘도화녀비형랑조’에 수록된 것이다. 신라 25대 진지왕이 미녀 도화녀를 범하고자 했으나 남편이 있어 뜻을 이루지 못하고 죽었는데, 2년 뒤 그녀가 과부가 되자 죽은 혼으로 찾아와 합방을 한 후 태어난 사내아이가 비형이다. 진평왕이 신기하게 여겨 비형을 궁중에 데려다 길렀는데 비형은 저녁마다 궁궐 밖으로 나가 도깨비들을 모아 놓고 놀았다. 진평왕이 그런 사실을 알고 나라의 공사를 도모하는데 비형에게 도움을 청한 바, 비형은 도깨비를 부려 하룻밤 사이에 신원사(神元寺) 북쪽 도랑에 큰 다리를 놓았다. 또한 비형은 자신을 따르지 않거나 배신하는 도깨비는 죽여 버렸다고 하는데 그 때문에 도깨비들은 비형의 이름만 들어도 무서워 달아나게 되었고, 이를 안 당시 사람들은 비형랑에 대한 글을 써 붙여 잡귀를 물리치게 되었다고 한다.

조선시대 문헌으로서는 신돈복(辛敦復, 1692-1779)의 『학산한언(鶴山閑言)』과 이규경(李圭景)의 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』가 있다. 거기서 표현된 도깨비는 공통적으로 외다리 요괴로서 삿갓을 쓰고 도롱이를 입고 가랑비가 내리는 날 삿갓 아래 눈을 희번덕거리며 외다리로 깡충깡충 뛰어다닌다고 한다. 독각귀로 묘사되면서 특정 체질의 사람에게는 병을 유발하지만, 이 독각귀와 멀어지면 금방 낫는다고 한다. 심한 악취가 나며 명함이나 문패 등 사람의 이름이 적힌 것을 두려워한다. 신돈복의 『학산한언』에서는 서울의 종묘 근처에서 목격되었다고 한다. 또한 『학산한언』과 『오주연문장전산고』에서는 모두 이 독각귀를 중국의 산소(山魈)라는 독각귀와 비교하고 있다. 특히 『오주연문장전산고』 속의 「만물편·귀물오통(萬物篇·鬼物五通)」 에는 이시진(李时珍)이 말하는 독각귀(獨脚鬼)는 바로 오통(五通)이고 한국의 망량(魍魉)을 독각귀라고 칭한다는 기록이 있다.

이시진이 말하길, “요즘 민간에서 말하는 독각귀는 자신을 숨길 수 있고 인가에 들어가 음란한 짓을 하는데 ‘오통’이라고 불린다. 포송령(蒲松齡)의 『요재지이(聊齋志異)』1)에 ‘남방지역에 오통이 있고 북방지역에 호(狐, 여우)가 있다. 강소((江蘇)와 절강(浙江) 지역의 오통은 민가에 예쁜 부인이 있으면 바로 간음하여 해를 크게 가한다. 그 본래의 모습은 말 같기도 하고 돼지 같기도 한데 미남자로 변해서 나타난다.’ 우리 동국(東國)에서는 망량을 독각귀라 칭하는데, 여자를 간음하여 귀태를 잉태시키는 일이 종종 있었다는 이야기를 들었다.”(王艶, 2019) 이 글에서 오통신과 독각귀가 같은 요괴로서 유교적 문화가 성행하던 당시에는 독각귀가 일종의 사신(邪神)으로서 취급되었음을 알 수 있다.

그런데 이런 옛 문헌에서 묘사되는 독각귀의 형상은 오늘날 우리에게 익히 알려진 도깨비의 이미지와는 사뭇 다르다. 물론 도깨비가 다리가 하나밖에 없는데도 계속 씨름을 걸어와 여러 번 이겼다는 민담은 널리 알려져 있으며, 이러한 민담은 외다리 요괴인 이매(魑魅)2)나 외다리의 산귀(山鬼)인 ‘망량’의 관념을 뒷받침하는 근거가 되고 있다.(임동권, 1971) 그러나 우리 현대인들에게 익숙한 도깨비의 이미지는 대개 머리에는 뿔이 있고 호랑이 가죽 같은 옷을 걸친 채, 도깨비 방망이를 든 아주 힘센 괴물로 인식되어 있기 때문이다. 이처럼 한국 중세 문헌에서 보이는 도깨비(혹은 도깨비의 기원으로 생각되는 독각귀)의 이미지와 현대인들의 뇌리에 있는 도깨비 이미지의 괴리는 일제강점기에 일본인들에 의해 만들어진 이미지 때문이다. 즉, 오늘날 우리가 알고 있는 도깨비의 이미지는 사실은 한국 중세 때부터 전래하던 도깨비의 이미지가 아니라, 일제강점기에 일본의 초등학교 교과서에 실린 일본의 요괴인 ‘오니’의 이미지라는 것이다.

그렇다면 한국의 도깨비는 본래 어떤 형상이었을까?

독각귀가 도깨비의 기원이라면 현대 도깨비의 이미지도 외다리 요괴여야 할 것이지만, 인간에게 외다리로 씨름을 걸어오는 도깨비 설화 외에는 그런 이미지가 별로 확산되어 있지는 않다. 이는 근대 이전에는 “도깨비의 외형이 우리 선조들에 의해 통일되고 정형화되어 기술된 적이 없기 때문”일 것이다. “더 정확히 말하면 도깨비라는 개념 자체가 워낙 큰 범위인지라 ‘도깨비 = 모든 이물 & 요물’에 가까운 개념으로 사용해 왔을 가능성이 크기” 때문이다.(이혁진, 2023) 앞서도 언급하였듯이 특히 조선시대에는 성리학의 영향 아래 생활하며 지괴류3)에 대한 회화가 중시되지 않던 사회상에서 당시 조선인들에게는 도깨비를 시각화해야 할 필요성이 없었다고 본다. 다만 독각귀의 경우에 도깨비 설화로 널리 알려진 ‘인간에게 씨름을 거는 도깨비’의 다리가 외다리라고 알려진 점이나, 농경신과 역신의 기능을 하고 있다는 점, 그리고 중국을 중심으로 확산되어 온 수목 정령 숭배 사상과 한국의 산신신앙을 종합해 볼 때, 독각귀로부터 현대의 도깨비상으로 유포되고 발달된 것이 아닐까 생각된다.

그런데 위에서 언급한 한·중·일의 외다리 요괴들은 민담이나 설화에 따르면 여성 요괴로 나타나기도 하고, 남성 요괴로 나타나기도 한다. 또한 시대와 공간에 따라 다양한 형상과 성격으로 사람에게 영향을 끼치는 존재로 변화해 왔다. 따라서 한국 도깨비의 기원으로 보이는 독각귀에 대하여 이웃 나라 중국과 일본에 이와 유사한 요괴가 있는지를 살펴보아, 비교 분석하는 것은 한국적 요괴로서의 도깨비가 가진 특성을 명확하게 밝혀줄 수 있을 것이다.

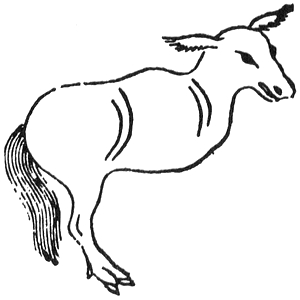

중국과 일본의 독각귀 설화

독각귀는 중국에서는 주로 ‘산소(山魈)’로 불리며, 본래 ‘월인(越人)’이라고 불리는 중국 남부 소수민족의 설화 속 존재였다. 중국 남부에서 독각귀에 대한 가장 오래된 기록은 춘추시대 고전인 『국어(國語)』 「노어(魯語)」 편과 고대 중국 지리서 『산해경』에 나오는 ‘기(夔)’의 이야기이다. 『산해경』의 기록에 따르면 ‘기’는 동해 7,000리 안쪽에 있는 유파산에 살았다고 전해지는 소처럼 생긴 괴물인데, 몸이 푸르고 다리가 하나이며, 이 ‘기’가 물 밖으로 나오면 반드시 비바람이 몰아친다고 하여, 『산해경』에는 외다리의 소와 같은 동물로 묘사되어 있다. 그러나 「노어」편에 따르면 “기는 외다리이며, 월인들은 이를 ‘산소(山繅)’라 했다. 사람의 얼굴에 원숭이의 몸뚱이를 하고 인간의 언어로 말을 하는 동물이며, 외다리의 요괴”라고 한다. 또한 『사기(史記)』의 「공자세가(孔子世家)」에서는 기가 ‘목석(木石)의 괴이(怪異)’라고 여겨져, 망량(魍魎)과도 동일시된다고 되어 있다. 여기서 산소라는 이름으로 등장하는 독각귀는 이후 중국의 역대 문헌 속에 산조(山趙), 산정(山精), 산귀(山鬼), 산소(山繅), 산도(山都) 등의 이름으로 나타난다. 북송의 민간신앙을 잘 드러내고 있는 소설집인 『이견지(夷堅志)』의 「강남목객(江南木客)」에 “양자강 이남에는 산이 많고 사람들은 거기 귀신이 산다고 믿는다. 그 신은 괴이해서 험한 바위나 수목에 깃든다. 각 동네마다 있어서 이절(二浙), 강동(江東)에서는 오통(五通)이라고 하며, 강남이나 민중(閩中)에서는 ‘목객(木客)’이라고 한다. 외다리일 때는 독각오(獨脚五)라고도 한다. 다양한 이름은 여럿이지만, 실은 하나이며, 그 내력을 생각하면 이른바 목석의 괴, 기, 망양 그리고 산소가 그것이다”라고 기록되어 있다.(依田千百子, 1986)

산해경에 나오는 ‘기’의 삽화

일본에서 중국민속학의 대가로 알려진 히데타가 오츠카(大塚秀高)에 따르면, 『이견지』의 독각귀는 다리가 하나인 ‘독각오통신’이고 여색을 좋아하는 ‘호색오통신’이며 강서와 복건성 중부지역에서는 ‘목하삼랑신’으로 칭한다고 분석하였다. 독각귀의 가장 큰 특징인 외다리의 유래는 확실하지 않지만, 중국 신화의 신수(神獸) 중 하나인 기(夔)나, 독각오통(独脚五通)이라는 별명을 가진 중국 남부의 오통신(五通神) 등 외다리 신 또는 요괴의 영향을 받았을 것으로 보인다. 그 밖에도 수목이나 절름발이를 모방했다는 설, 남근숭배설 등 다양한 설이 전해진다. 이 요괴의 모양은 사람과 비슷하며 가장 큰 특징이 다리가 하나뿐이라는 것이다. 또한 눈에 띄는 특징으로서는 일본의 오니와 유사하나 뿔이 없다는 것, 다리가 하나밖에 없는 것, 또한 다리가 역방향으로 붙어 있는 것 등을 들 수 있다. 그런데 이 요괴는 한국과 중국에서만 언급된 것은 아니며, 일찍이 일본에서도 전해지고 있다.

토리야마 세키엔(鳥山石燕)이 그린 『곤쟈쿠가즈조쿠 햑기 상편, 아메(今昔畫図続百鬼・上篇・雨)』에 수록된 ‘산정’의 그림

일본의 에도시대 화가 토리야마 세키엔(鳥山石燕, 1712~1788)이 그린 『곤쟈쿠가즈조쿠햑기 상편, 아메(今昔畫図続百鬼・上篇・雨)』 중에서, ‘산정(山精)’의 그림을 확인할 수 있다. 그리고 이 그림 속에 쓰인 해설문에는, “중국의 안국현에 산귀(山鬼)가 있어. 사람 같은 모습이지만 다리가 하나밖에 없어. 벌목인의 소금을 훔치고, 게를 구워 먹는다고 영가기4)에 쓰여 있네.”라고 적어, 중국에 산다고 전해지는 산의 요괴임을 알 수 있으며, 묘사된 그림에서도 게를 손에 든 채 서 있다. 또한 일본 군마현의 산속에서는 이 외다리 신에게 제사를 지내는 풍습도 존재하고 있다. 외다리의 형상과 게를 좋아하는 특징으로부터, 이 독각귀가 중국에서 산소로 불리며, 일본에서의 산정, 한국에서의 도깨비와 같은 존재임을 알 수 있다.(崔豊韜, 2021) 그런데 이들에 대한 민담과 설화는 여러 세대와 지역으로 전파되어 오면서 다양한 양상을 띠며 전승되어 왔다.

먼저 중국의 ‘산소’는 밤중에 마을에 내려와 자주 사람을 덮치기도 한다고 한다. 그 모습은 잘 익은 참외 같은 색깔의 얼굴을 가지고, 눈은 번쩍번쩍 빛나며, 크고 날카로운 쟁반 같은 입을 가진다고 기술되어 있다. 사람의 이름을 알게 되면 그 인물을 노려 죽인다고 한다. 게다가 일본의 독각귀로 알려진 ‘산정’이나 ‘산괴’와 동일시되기 때문인지, 게를 좋아하는 것으로도 알려져 있다. 그리고 중국의 ‘산소’는 여성으로 변하는 요물로서도 전해지는데, 대표적인 설화를 살펴보면, 중국 건주(현 복건성에 속하는 옛 지역명)에서 전해오는 다음과 같은 일화가 있다. “동네에 나무를 해서 살림을 꾸려가는 홀아비가 있었는데 산에서 한 부인을 만나서 함께 지내다가 돌아가려 하니, 그 여자가 나무 두 바구니를 해서 지고 스스로 따라왔다고 한다. 그의 가족 모두가 좋아했으나, 누이동생만은 그 부인이 외다리임을 보고 괴이하게 여겼으나 일부러 말하지 않았다. 다음 날 아침 해가 높이 떴건만 부인과 함께 잠에 든 남자가 인기척이 없자, 부모가 벽을 헐고 들어가 본 즉, 백골이 마루에 뒹굴고 그 여자의 바구니를 헤쳐 보니 모두가 사기조각과 종이 부스러기여서, 산소의 무리라고 여겼다”고 한다.(依田千百子, 1986)

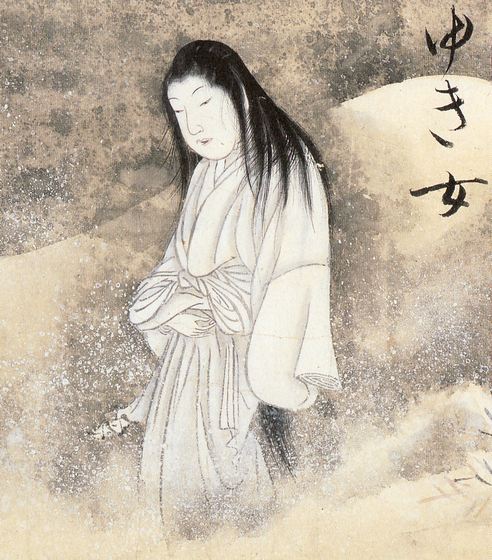

외다리 요괴에 관한 이와 비슷한 일화는 일본에서도 전해지는데, ‘유키온나’라는 설녀(雪女) 설화가 주로 눈이 많은 지역인 산케이나 니가타 지역에서 많이 전해지는데, 여기서 설녀는 외다리의 흡혈귀 요괴로 묘사된다. 그런데 일본 영화나 소설로 우리에게 주로 알려졌던 설녀 이미지는 백발과 하얀 기모노를 입고 남자를 홀리는 미인으로 묘사된 설녀이지만, 이러한 설녀 이미지는 에도시대 중기 이후의 우키요에 화가들에 의해서 형성된 이미지이다. 사실, 그 이전의 일본 설화 속에서는 주로 노파이거나 외다리 요괴 등, 미인과는 거리가 먼 이미지였다. 또한 일본에서 외다리 또는 기형적인 발을 가졌다고 여겨지는 산의 영물에 대한 전승은 다양한 변형을 지니며 전국적으로 분포되어 있다. 와카야마현 이토 지방에서는 눈이 내리는 밤에 외다리 아이가 날아다니고, 다음 날 아침에는 ‘유킴보’라고 불리는 원형 발자국이 남는다고 하며, 외다리 아이는 산신의 사자라고 한다.

사와키 수시(佐脇嵩之), 「유키온나(雪女)」

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.