도깨비의 기원과 한중일의 요괴문화 -2

페이지 정보

작성자 운영자 작성일25-08-11 13:33 조회524회 댓글0건본문

도깨비의 기원과 한중일의 요괴문화-2

그런데 주목할 것은 이러한 산신으로서의 일본의 독각귀는 외다리일 뿐만 아니라, 외눈이라고도 전해진다는 것이다. 예를 들면, 산신이 외다리라는 전승은 일본의 대표적인 설화집과 사료집인 『고고센다로쿠(肯構泉達錄)』, 『반세이햐쿠모노가타리(萬世百物語)』이나 『난로지(南路志)』등에서 그 예를 볼 수 있는데, 이 신은 외눈에 외발이라고 전해진다. “도사(현 고치현 부근)의 산촌에는 산귀 또는 산부라는 외눈박이에 외다리가 있다.…외양은 70살가량의 노인과 같은데 사람과 흡사하다. 몸엔 도롱이 같은 것을 걸쳤고 눈 하나 깜짝하지 않고 있다. 보통 사람의 눈에 띄는 일이 없지만, 큰 눈이 오면 길 위에 그가 지나간 자국이 남는다. 발자국이 육칠 척씩 되어 상당한 거인일 것이다.”(柳田国男, 1963)라고 한다. 이러한 일본의 독각귀에 관한 설명은 외눈에 대한 묘사만 제외하면 앞서 살펴보았던 『학산한언』과 『오주연문장전산고』에서 묘사된 한국의 독각귀 묘사와 매우 일치한다.

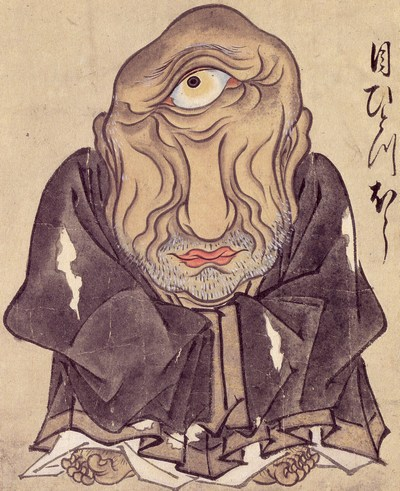

18세기 초 사와키 스우시(佐脇嵩之) 『햐카이즈칸(百怪図巻)』 중 「외눈의 승려(目一つ坊)」출처: 후쿠오카시박물관(福岡市博物館)

그리고 일본 민속학의 대가인 야나기다 쿠니오(柳田國男)에 따르면, “외다리라는 것은 일목소승(一目小僧)의 계통에 속한다고 할 수 있는 괴물”이라고 한다. 일목소승은 외눈을 가진 일본의 요괴로 이마 한가운데에 눈이 하나만 있는 보주머리(까까머리)의 아이 모습을 하고 있다. 이러한 요괴의 형상을 중국과 비교해 볼 때, 일본의 독각귀는 외눈과 외다리의 복합이 두드러져 나타나는 특징이 있다.(依田千百子, 1986)

벽사의 대상이자 요물로서의 독각귀

한국의 도깨비에 관한 설화에서 도깨비는 다른 것으로 변하는 요물로서의 성격을 가진다. 대표적인 것으로는 ‘도깨비불’이라는 용어에서 알 수 있듯이 도깨비가 불로 변화한다는 설이다. 또한, 도깨비는 요물로, 사람이 쓰다 버린 여러 도구가 변한 것이라고도 한다. 도깨비가 원래의 모습을 드러낼 때는 대체로 도깨비와 인간의 대결에서 인간이 도깨비를 이긴 후에 나타나는 경우가 많다. 이때 도깨비로 변한 것을 살펴보면 인간이 쓰다 버린 물건에서 정령이 생겨 도깨비가 된 것이 대부분이다. 주로 빗자루, 홍두깨, 도리깨 등 민간에서 흔히 사용하는 것이며 주로 나무로 이루어져 있고 농기구가 많다. 그중에는 여성의 월경 피가 묻어있는 경우가 종종 있으며 때때로 땅에 오래 묻힌 돈에서도 도깨비가 생긴다는 이야기가 있다. 일찍이 실학자 이익(李瀷)도 『성호사설(星湖僿說)』에서 “음양은 본래 일기(一氣)의 왕래이니 신(神)이나 귀(鬼)는 본래 하나이다. 기(氣)가 모여 형을 이루고 혼(魂)이 나가서 귀(鬼)가 된다. …물(物)이 오래된 것은 그 기(氣)도 오랜 것이므로 귀기(鬼氣)와 잘 감응하기 쉽고 그 귀기와 물기(物氣)는 서로 접근하여 귀기가 먼저 물(物)에 빙의(憑依)하고 그 뒤 오래되면 서로 훈화하여 하나가 된다. 독각귀(도깨비)도 아마 이렇게 생긴 것이 아닌가 짐작되고 있다”(한국민속대관, 1982) 그리하여 그는 빗자루가 도깨비가 될 수 있는 근거에 대해 반드시 사람의 기를 많이 얻는 빗자루 같은 것이 괴변을 일으킨다고 논하고 있다.

중국의 독각귀 역시 불로 변화하기도 하며, “그 원형이 동물, 식물, 자연물, 인조물(기물) 등으로 매우 다양해서 생활용품 외에도 문구, 악기, 제기 등 의례에 사용하는 특수용품 등 여러 가지가 거론된다. 특히 인간의 피가 묻은 장의용품 등이 변한 것도 있는데, 이것은 피(특히 여성의 월경)가 묻은 것이 도깨비가 된다는 것과 우리나라의 민담과도 일맥상통하며 역시 일본에서도 이러한 설화”가 있다.(金鳳齡, 2021)

한편 일본은 원시적 종교 속에 ‘팔백만의 신’의 관념이 있다. 이 관념의 주된 인식은 세상의 모든 것에 반드시 정령이 머무르고 있다는 것이다. 이 생각은 생명 있는 동식물 이외에 인조물체나 무기물에도 적용된다. 이런 그들의 관념이 많은 요괴 이야기를 탄생시켰다고 생각되지만, 일본 독각귀 이야기에서는 특별히 인간이 쓰는 도구가 요괴가 되는 설화는 따로 존재하는 경우가 많지 않은데, 이는 일본에는 특별히 오래된 도구들이 버려져 요괴가 되는 ‘츠쿠모가미(付喪神)’5)이라는 개념이 따로 발달되어 있기 때문으로 생각된다.

또한 독각귀가 역병을 옮긴다는 설, 역시 도깨비 설화에서 흔히 볼 수 있는 설화이다. 키리모토 토우타(桐本東太의 『중국고대의 민속과 문화』(2004)에서 중국 강남의 독각귀의 특징을 풍우를 지배하는 힘이 있으며 역병을 확산시키는 신이라고 서술하고 있으며, 일본의 독각귀는 이 중국 강남의 독각귀로부터 전파되어 일본 전역으로 확산되었다고 서술하고 있다. 따라서 일본의 독각귀도 역병을 옮기는 요괴로 종종 인식되어 왔다. 아오모리현의 독각귀 설화에는 12월 2일이라는 특정한 날짜에 독각귀가 동네에 온다는 설화가 있다. 사팔일이란 2월 8일과 12월 8일로 매년 2번 있는 행사인데 이는 동네 바깥에서부터 오는 내방자를 맞이하는 행사이다. 이 내방자는 귀(鬼) 혹은 일목소승이라고 하는데, 한 눈은 크고 한 눈은 작은 요괴이거나, 외눈이거나 혹은 8개 눈을 가진 이상한 할머니 등으로 전해진다. 이들은 천연두나 역병 등 나쁜 병을 퍼뜨리는 요괴이며, 이들을 물리치기 위해서는 바구니를 문에 세워 두는데, 눈의 수효가 많은 것을 써서 한 개밖에 없는 눈을 격퇴하려는 의도에서이다. 또 마늘이나 호랑이가시나무 등을 문 앞에 걷어두기도 한다.(打江壽子, 1977)

이처럼 병을 가져다주는 요괴로서의 면모로 인해 독각귀는 악귀를 막기 위한 벽사의 대상이 되기도 한다. 즉, 이런 독각귀를 나쁜 악귀로 보고 이들 나쁜 기운을 막기 위한 벽사로서 한·중·일 삼국에서 행해진 것은 폭죽놀이다. 중국에서는 벽사의 의미로 정월에 폭죽을 울려 산소를 막고자 하며, 이는 일본에서도 마찬가지이다. 그리고 한국 역시 정월대보름에 불놀이나 폭죽으로 벽사를 행한다. 예를 들면, 『형초세시기』 라고 하는 중국의 가장 오래된 세시기(歳時記)에는 “정월에는 폭죽을 울려 산소(독각귀)를 막았다”라는 기사가 게재되어 있다.6) 이러한 예는 조선시대 한국에서도 볼 수 있는 현상이다. 『동국세시기』에 보면 조선조 말엽, 대궐 안에서는 음력 섣달그믐날 궁중에서 묵은해의 잡귀를 몰아내기 위해 행하던 궁궐 의례로서, 대포를 쏘았는데 이를 연종포라 하였고, 이러한 행사를 대나 혹은 나희라고 하였다.(한국민속대관 「儺禮」편, 1980)

풍어신과 산신으로서의 독각귀

한중일의 독각귀는 악귀의 역할만을 한 것은 아니며, 신적인 존재로서도 민중의 생활 속에서 영향을 미쳐왔다. 앞서 살펴보았듯이 독각귀의 기원으로 알려진 중국의 신화의 신이자 요괴인 기(夔)는 용신(龍神)의 일종으로 비의 신이며 강우와 관련된 자연의 신이었다. 따라서 중국의 독각귀는 이후에도 많은 문헌 속에 날씨를 다스릴 수 있는 능력이 있다고 믿어져 왔다.7)

한국의 도깨비 역시 바람을 다스리는 것으로 믿어져 왔는데 가장 유명한 요괴는 제주도의 풍어신(豊漁神)으로 알려진 도깨비 설화이다. 그것은 역병 신(瘟神), 단조신(鍛造神), 부락신, 재물신 등의 명칭과 복잡하고 다채로운 성격을 가지고 있다. 풍어신은 해녀와 미녀를 좋아하고 인체에 붙어 병들게 하는 품행이 좋지 않은 남신이다. 병마가 붙었을 때는 ‘영감제(令監祭)’를 할 필요가 있다. 가무와 음식으로 초대한 후 그것을 짚으로 만든 배에 놓고 바다로 흘려보낸다.(崔豊韜, 2021) 이처럼 바람은 특히 어부들의 삶에 위협적이므로 어로와의 관계가 밀접하며, 이 때문에 한중일 모두에서 독각귀는 어로에 관계하는 신으로서 받들었다. 또한 독각귀는 농경신으로 농경에 관계하는 산신으로 받들어지기도 하였다.

중국에서 독각귀는 육조 이전의 독각귀와 육조 이후의 다양화된 독각귀로 분류할 수 있으며, 전자는 ‘산민신앙에 의한 산신’과 ‘농민신앙에 의한 논신’으로 분류된다. 즉, 산에 진좌(鎭座)하여 산을 황폐하게 하여 재앙을 가져오는 한편, 때때로 논으로 내려가 농작물에 혜택을 가져다 주기도 하였다고 한다. 육조 이후에는 독각귀는 단순한 산신에 그치지 않고, 부를 가져다주는 재신이나 여성을 덮치는 호색적인 괴물로 묘사되게 된다. 이에 대해서는 한민족의 남하에 의한 소수민족의 신앙에의 영향, 또 산민의 생활권의 이동과 그에 따른 생업의 변화가 이유로 생각된다.(三木麻奈美, 2010) 이러한 점은 수목 신앙과도 관계되는데 이는 특히 중국에서는 독각귀가 그 수명이 매우 길어 나무로 변한다고도 한다. 이러한 설화는 역시 한국에서도 도깨비가 산신으로 받아들여지는 것과 연관성이 감지되며, 성호 이익 역시 도깨비의 유래를 식물로 보았고 특히 나무가 도깨비의 주요 출생지로 인식되었던 것을 보면 확실히 한국의 도깨비도 수목 신앙과 연관된다고 보인다.

일본에서도 독각귀와 농신의 관계에서 주목할 만한 신이 있는데, 풍어, 상업 번창, 풍요를 초래하는 생업의 신으로 모셔지는 일본의 대표적인 민속신 에비스(エビス)이다. 에비스도 불구신으로서의 성격이 현저하다고 하는데, 주목할 것은 풍어신이나 상업신으로서의 에비스신에게서는 불구신의 모습이 보이지 않지만, 농신으로서의 에비스신에게서는 편족 혹은 양다리가 부자유한 불구의 성격이 나타난다는 점이다. 특히 다리와 눈이 부자연스러운 에비스신의 설화는 시즈오카현의 청수시에 오늘날에도 전승되고 있다.(田中宣一, 1984). 이처럼 외다리 요괴로 알려진 중국의 산소나 일본의 산정은 한국의 도깨비와 같이 비바람이나 역병과의 친연성, 또는 산과 바다의 사신적인 존재로서 풍어나 농경과 관련되어 있다는 점에서 매우 유사하다 할 수 있다.

다양한 요괴문화와 민족 감성

도깨비의 기원으로 생각되는 한·중·일의 독각귀 특성은 공통으로 외다리의 요괴인 동시에 수목 정령에 기반을 둔 농경신이라는 특성과, 인간과 마찬가지로 긍정적인 면과 부정적인 면의 양면성이 보인다는 점에서 매우 유사성을 가진다. 그러나 한국의 도깨비는 인간에게 잘 속는 어리숙함과 내기를 좋아하는 특성 등으로 유독 인간과 친근하게 느껴진다. 이는 중국과 일본, 특히 일본 독각귀의 경우 설녀(유키온나)의 설화와 융합되어, 여성으로 둔갑한 후 남자를 잡아먹는 외다리 요괴 설화가 널리 전해져 오는 것과 비교해 볼 때, 덩치가 우람하며 인간에게 잘 속는, 그래서 풍어신으로서 모셔질 때조차 ‘김 서방’으로 불리는 한국의 도깨비는 중국과 일본의 독각귀와는 다소 차별적 특징을 가진다고 할 것이다. 물론 어떤 측면에서 본다면 중국이나 일본에는 다양한 요괴 설화가 분화되는 양상을 보여, 그 속에 해학적인 면모를 가진 여러 요괴들도 존재하므로, 한중일의 요괴 설화를 일률적으로 말하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 한국의 도깨비가 중국과 일본의 요괴와는 다른 존재로 나름의 고유한 특징을 갖고 있는 것은 사실이다. 이를 테면 유독 한국의 도깨비 설화에서는 고대부터 인간을 살해할 만큼 사악한 면모보다는 인간의 꾀에 넘어가 초자연적 힘을 이용당하는 미련함을 보이거나, 외다리로 잘 넘어지면서도 씨름하자고 조르는 악동 같은 면모가 부각되어 왔다. 또한 인간들의 요구로 하룻밤 만에 다리를 놓아주는 등의 친근한 특성이 후대로 내려갈수록 확산되는 것이 특징적이다. 이러한 것은 아무래도 문학이나 예술의 영역에서 거대한 자연환경과 함께 신비함과 공포를 주는 중국의 요괴나, 차가움, 비애, 애상 등의 감성이 두드러지는 일본의 요괴문화와 비교할 때, 유머스러움, 친근함, 해학 등 한국인이 가진 독특한 민중적 감성이 도깨비 민담과 설화에서도 두드러지는 것으로 생각된다.

사실 오랜 기간 시⋅공간을 넘어 우리 민족의 신앙과 상상 속에 전승되어 온 도깨비의 실체를 명확하게 정의하기란 거의 불가능하다. 마치 예술이나 게임에 관한 개념들이 ‘열린 개념’이라는 시각에서는 한 때 정의가 불가하다고 이야기되었듯이, 도깨비란 개념 역시 고대 동아시아의 초자연적 현상이나 존재로부터 유래되어 각각의 시공간 속에서 살아 온 다양한 사람들의 삶 속에서 제각기 다른 열망과 사상, 감성들이 중첩되어 가면서 나름의 다양한 특질들로 구체화 되어갔을 것이기 때문이다. 그러나 역으로 그렇기 때문에 민속 신앙 속의 도깨비를 정의한다는 것은 그 민족의 감성과 시대별 사상을 밝히는 적절한 매체가 될 수 있으며, 오늘날 창조적인 민족적 정체성을 규정하는 문화콘텐츠의 개발에서도 탁월한 소재가 될 것이다.

저자 소개

신나경(nakyungs@pusan.ac.kr)

출처: 서울대 아시아연구소, Monday, August 11, 2025, https://snuacwebzine.snu.ac.kr/?p=6908

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.